Par Fiacre VIDJINGNINOU, PhD

Sociologie politique et militaire, chercheur associé au Behanzin Institute.

Depuis plusieurs années, les groupes djihadistes opérant au Sahel étendent leur emprise vers les États côtiers d’Afrique de l’Ouest. Ce mouvement stratégique, loin d’être improvisé, repose sur l’exploitation des vulnérabilités locales, la porosité des frontières, et une recomposition géopolitique inédite. Du Bénin au Ghana, en passant par le Togo et la Côte d’Ivoire, cette avancée silencieuse questionne l’efficacité des réponses militaires et appelle une refonte des politiques de sécurité et de développement.

Ils avancent sans faire de bruit, mais la poussière qu’ils soulèvent redessine la carte des menaces en Afrique de l’Ouest. Confrontés à une pression militaire croissante au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique descendent vers le Sud. Objectif : les États côtiers du golfe de Guinée, encore considérés jusqu’ici comme des îlots de stabilité dans une région en feu.

Ce mouvement n’a rien d’une fuite désorganisée : il s’agit d’une manœuvre stratégique, mûrement réfléchie, qui combine guérilla mobile, ancrage territorial et exploitation des failles institutionnelles locales. Du Bénin au Ghana, en passant par le Togo et la Côte d’Ivoire, cette poussée insurrectionnelle s’appuie sur des tactiques hybrides mêlant pénétration armée, instrumentalisation des tensions communautaires et alliances avec des réseaux criminels. Le djihadisme ne traverse pas simplement les frontières : il infiltre les marges de l’État.

Une progression silencieuse, une architecture pensée

Initialement concentrés sur le centre du Sahel, les groupes armés évoluent aujourd’hui vers une logique d’expansion sudiste. Les frontières poreuses et les zones rurales mal contrôlées des pays du golfe de Guinée offrent des conditions idéales pour une implantation insidieuse, d’autant plus que ces territoires sont souvent marqués par la pauvreté, le sous-développement, et une faible présence de l’autorité publique.

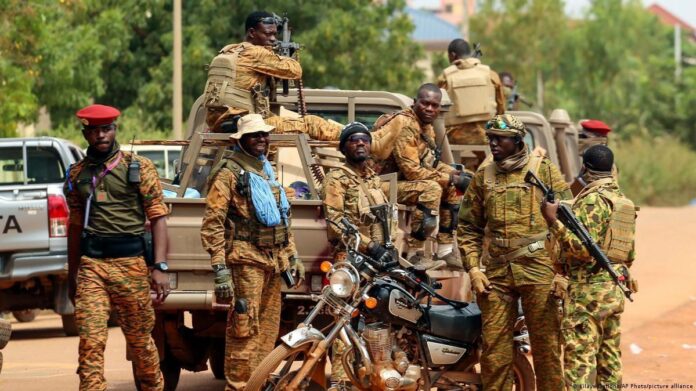

L’installation progressive des groupes djihadistes dans les parcs naturels — notamment le Parc W au Bénin, la forêt de Fada N’Gourma au Burkina Faso, ou la zone de Kpendjalau Togo — traduit un changement de doctrine. Le territoire n’est plus simplement traversé ; il est occupé, façonné, codifié. Des unités légères mènent des attaques rapides à moto, se replient dans les forêts, opèrent de manière transnationale, et imposent leur ordre dans les zones abandonnées.

Le Bénin : de la périphérie à l’épicentre

Longtemps resté en dehors des radars de la menace djihadiste, le Bénin est désormais en première ligne. L’attaque du 8 janvier 2025 dans la zone des trois frontières avait déjà marqué un tournant, avec la mort de près de 30 soldats béninois. Mais l’offensive du 17 avril 2025 a plongé le pays dans une nouvelle dimension du conflit.

Ce jour-là, dans la zone dite du point triple (à la jonction du Bénin, du Burkina Faso et du Niger), au moins 54 soldats béninois ont perdu la vie dans une embuscade d’une rare violence, revendiquée par le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), le principal groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda au Sahel. Les assaillants, bien armés, ont pris d’assaut une base avancée des Forces armées béninoises, utilisant des engins explosifs improvisés, des motos et des pick-upslourdement équipés. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière de l’histoire militaire du Bénin.

Cet épisode vient confirmer une tendance inquiétante : le nord du Bénin est désormais intégré dans le théâtre d’opération djihadiste sahélien. Et malgré les efforts du gouvernement pour renforcer les effectifs militaires, créer des bases avancées et collaborer avec les partenaires étrangers (notamment la France et les États-Unis), la menace semble désormais systémique.

Les États côtiers sous pression

Le Bénin n’est pas un cas isolé. En Côte d’Ivoire, les attaques répétées à Kafolo, Tougbo ou Doropo montrent que la zone frontalière avec le Burkina Faso est devenue perméable aux incursions. L’attentat du 5 janvier 2024 à Tougbo, qui a coûté la vie à 15 soldats ivoiriens, a rappelé l’urgence d’une réponse robuste et multiforme.

Au Togo, l’attaque de Blamonga en janvier 2024 a été revendiquée par des groupes affiliés au JNIM, prouvant une stratégie d’enracinement. Depuis 2022, le Togo vit sous un régime d’état d’urgence dans sa région septentrionale, sans parvenir à enrayer la dynamique d’implantation djihadiste.

Quant au Ghana, bien qu’encore épargné par les attaques directes, il fait face à des arrestations régulières de recruteurs et à l’émergence de cellules dormantes dans le nord du pays.

Failles structurelles et rivalités géopolitiques

Les réponses à la menace sont fragmentées. L’Initiative d’Accra, qui réunissait les États côtiers et sahéliens, peine à exister face aux divisions internes et à l’absence de force conjointe pérenne. À l’inverse, l’Alliance des États du Sahel (AES) – composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger – marque une rupture avec les modèles sécuritaires occidentaux. Mais elle s’appuie désormais sur des supplétifs russes (Wagner), au prix de nombreuses exactions documentées et d’un isolement croissant vis-à-vis des institutions régionales.

La France, désengagée du Sahel, tente un repositionnement discret au Bénin et en Côte d’Ivoire. Elle y forme des unités, fournit du matériel, et soutient les efforts de surveillance. Mais la concurrence s’intensifie : Russie, Turquie, Chine avancent leurs pions, souvent sans condition politique, là où Paris impose encore des standards démocratiques.

La contre-offensive : une bataille pour les marges

On ne vaincra pas cette guerre avec des drones et des blindés seuls. La lutte contre l’expansion djihadiste passe aussi par la réhabilitation des périphéries, la justice sociale, la reconnaissance des griefs communautaires. Il faut des écoles autant que des casernes, du dialogue autant que de la dissuasion.

Des programmes comme le PPEV au Bénin ou le PURRN en Côte d’Ivoire tentent d’apporter une réponse développementale aux causes profondes de la radicalisation. Mais les moyens restent insuffisants, les temporalités politiques trop courtes, et les attentes locales immenses.

Un tournant historique

La descente du djihadisme vers les côtes de l’Afrique de l’Ouest est une mutation géostratégique majeure. Elle transforme la carte des priorités sécuritaires, met à l’épreuve les capacités d’adaptation des États, et rebat les cartes des alliances internationales. Le Sahel n’est plus seulement un foyer d’instabilité. Il est devenu un exportateur de crise, qui menace aujourd’hui le cœur des économies et des systèmes politiques ouest-africains.

Si les lignes ne bougent pas rapidement, c’est toute la façade atlantique du continent qui pourrait vaciller.

■ DONNÉES CLÉS

• 17 avril 2025 : 54 soldats béninois tués dans une attaque à la frontière burkinabè

• 5 janvier 2024 : attaque de Tougbo (Côte d’Ivoire), 15 soldats tués

• 2022-2025 : 32 attaques recensées dans le nord du Togo

• Parc W, Pendjari : sanctuaires identifiés des groupes liés à Al-Qaïda

• Initiative d’Accra : cadre régional de coopération sécuritaire, lancé en 2017

• AES : Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina, Niger), fondée en 2023.